Die Rolle des CRO in Restrukturierungsprozessen – Eine ausführliche Betrachtung

11. Juli 2025

- Neue Insights

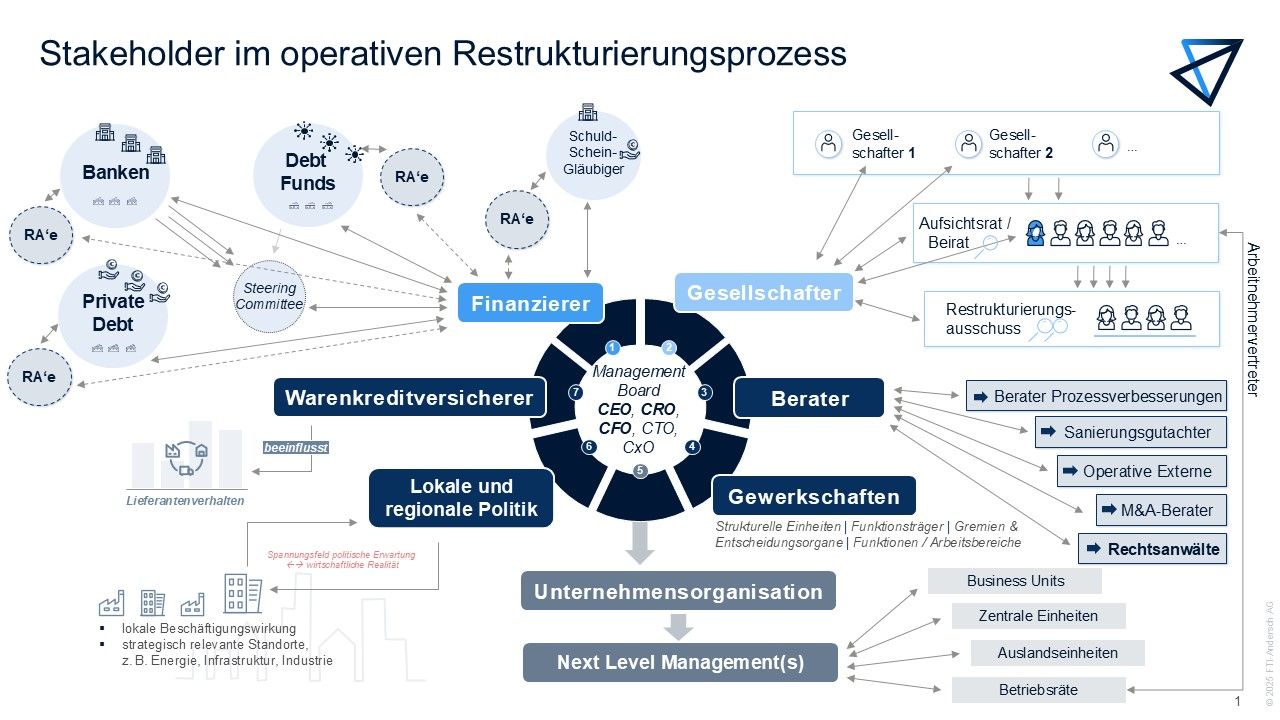

Ein erster Blick auf die relevanten Akteure in Restrukturierungssituationen zeigt eine vermeintlich überschaubare Struktur, die bei detaillierter Betrachtung jedoch einer komplexen Wimmelbilddarstellung (siehe Abbildung) gleicht. Jede beteiligte Gruppe und darin liegender Akteur birgt eigene Dynamiken, Interessen und Interaktionen, die der CRO präzise analysieren und effizient managen sowie insbesondere ausbalancieren muss. Der Grund für diese Komplexität liegt darin, dass Restrukturierungen nicht nur finanzielle und operative Aspekte berühren, sondern auch tiefgreifende emotionale und politische Dimensionen aufweisen.

Zunächst die Finanzierer: Klassisch waren in der Vergangenheit vor allem Banken und vereinzelt Schuldscheingläubiger vertreten. Diese Akteure verfolgen in der Regel eine konservative Risikopolitik, da sie langfristige Kreditbeziehungen erhalten und Risiken minimieren wollen. In modernen Szenarien erweitern jedoch Hedgefonds und Debt Funds das Finanzierungsumfeld deutlich. Hedgefonds treten meist opportunistisch und aktiv in Krisensituationen ein und agieren ähnlich wie Private-Equity-Investoren. Sie verfolgen proaktive Ansätze, setzen auf operative Transformation und streben aufgrund von über den bloßen Zinsertrag hinausgehenden Beteiligungen am Sanierungserfolg gezielt Exitszenarien an.

Ihre proaktive Rolle ergibt sich aus der Motivation, möglichst hohe Renditen durch kurzfristige und gezielte Veränderungen zu erzielen, die jedoch im Unternehmen verstanden und umgesetzt werden müssen. Im Gegensatz dazu steht der traditionelle Ansatz der Banken, deren Fokus auf Risikominimierung und der Rückführung in ein stabiles Kreditgeschäft liegt, um langfristig stabile Erträge sicherzustellen. Debt Funds wiederum übernehmen häufig dann eine zentrale Rolle, wenn Private-Equity-Investoren ihr Engagement aufgeben (müssen), um schwierige finanzielle Situationen aktiv zu steuern und zu wenden. Sie benötigen in der Regel umgehend ein effizientes Interim-Management und tiefgreifende operative Eingriffe zur Sicherung und Neuausrichtung des Unternehmens.

Ein häufig anzutreffendes zentrales Instrument in der Kommunikation zwischen Finanzierern und Unternehmen ist das sogenannte „Steering Committee“. Ursprünglich zur effizienten Informationsbündelung gedacht, zeigt sich in der Praxis oft, dass diese Strukturen kaum Entscheidungsbefugnisse besitzen und häufig zusätzliche Kosten generieren, ohne echten Mehrwert zu schaffen. Oft entstehen Diskussionen um die Zusammensetzung, Honorare und Verantwortlichkeiten, was zusätzliche Zeit und Energie bindet. Deshalb ist es zielführender, auf eine direkte und transparente Kommunikation mit den jeweiligen Stakeholdern zu setzen. Ein CRO sollte daher kritisch hinterfragen, ob die Implementierung eines formalen, kostspieligen Steering Committees wirklich notwendig ist oder ob es durch regelmäßige direkte Gespräche zusätzlich zum regelmäßigen Reporting ersetzt werden kann, da dies meist eine gemeinsame Basis schafft, wenn notwendig schneller zu effektiven Lösungen führt und unnötige Kosten vermeidet.

Ein weiteres komplexes Feld stellen die Gesellschafter und Aufsichtsräte/Beiräte dar. Politische Interessen und historisch gewachsene Netzwerke bestimmen oftmals die Zusammensetzung und Entscheidungsfindung dieser Gremien. Die daraus resultierenden Entscheidungsprozesse sind oft langwierig und politisch aufgeladen, was den Fortschritt der Restrukturierung erheblich verzögern oder behindern kann. In Restrukturierungssituationen erfordert dies vom CRO eine äußerst diplomatische und zugleich faktenbasierte Vorgehensweise, um unsachliche Forderungen und mangelnde Fachkompetenz effektiv zu moderieren. Die klare Trennung von Vermögenssphären zwischen Unternehmen und Gesellschaftern ist dabei eine grundlegende Voraussetzung für erfolgreiche Restrukturierungsprozesse, da vermiedene Interessenkonflikte die Unternehmensentwicklung sonst nachhaltig beeinträchtigen könnten.

Die eigentliche Kernarbeit des CRO liegt jedoch in der internen Unternehmensorganisation und deren Führung. Dazu gehört zunächst die genaue Analyse und Bewertung der bestehenden Aufbau- und Ablauforganisation, der Leistungsfähigkeit einzelner Führungskräfte in den verschiedenen Unternehmensbereichen sowie deren Eignung für die Restrukturierungsmaßnahmen. Diese Analyse ist essenziell, um sicherzustellen, dass alle relevanten Positionen mit geeigneten, kompetenten und engagierten Mitarbeitern besetzt sind, da Restrukturierungen und auch Unternehmenstransformationen tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen, die nicht jeder Mitarbeiter gleichermaßen bewältigen kann. Weiterhin sind effiziente Reporting-Strukturen zu implementieren, die Transparenz und Steuerbarkeit auf allen Ebenen gewährleisten – insbesondere auch im internationalen Kontext beispielsweise bei im Ausland angesiedelten Produktionsstätten oder Vertriebsorgansationen.

Nur mit klaren, verlässlichen Daten lassen sich belastbare Entscheidungen treffen und Fortschritte zuverlässig messen. Entsprechend müssen sowohl die Datenerhebung als auch die Qualität und Einheitlichkeit der kommunizierten Abweichungsgründe grundlegend hinterfragt und abgesichert werden. Hierzu sollte der gesamte Prozess vom Erstellen eines Angebots hin zum Auftragseingang, über Einkauf, Fertigung, Logistik, Verkauf bis zur Rechnungsstellung und final dem Zahlungseingang verstanden und auch auf prozessuale Verbesserungspotentiale geprüft und optimiert werden, gegebenenfalls mit Hilfe spezialisierter externer Unterstützung. Im Kern geht es hier um die Gesamtheit der Produktionskosten und deren gezielte Reduktion.

Die Einbindung der Betriebsräte und Gewerkschaften ist grundsätzlich kooperativ und transparent zu gestalten, um langfristige Partnerschaften zu sichern, Konflikte frühzeitig zu erkennen und auf Augenhöhe gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.

Berater und externe Dienstleister spielen eine wichtige Rolle bei Restrukturierungen, deren Einsatz aber sorgfältig zu steuern ist, um unnötige Komplexität und Kosten zu vermeiden. Insbesondere die Qualität von Sanierungsgutachten bestimmt maßgeblich die Effizienz des späteren Maßnahmencontrollings und des Reportings. Fehlende Grundlagen und Details zu Gutachten können die spätere Verfolgung von Maßnahmen und damit wiederum die Restrukturierung erschweren. Der CRO sollte darauf achten, dass externe Berater pragmatisch und lösungsorientiert und mit Kostenbewusstsein eingebunden werden und interne Mitarbeiter aktiv einbeziehen, um nachhaltige organisatorische Veränderungen sicherzustellen und Wissen langfristig im Unternehmen zu verankern. Ansonsten droht mit Ausscheiden der jeweiligen Externen der Effekt der „Implosion“ im Unternehmen.

Abschließend zeigt sich, dass die Rolle des CRO in Restrukturierungsprozessen geprägt ist von tiefgehender operativer Verantwortung, strategischer Weitsicht und der Fähigkeit, in komplexen politischen und wirtschaftlichen Umfeldern klar und effektiv zu agieren. Diese komplexe Verantwortung ergibt sich aus der Notwendigkeit, eine Vielzahl von unterschiedlichen Interessen und Erwartungshaltungen zu moderieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass operative Entscheidungen zügig und effektiv getroffen werden. Mit einem transparenten, strukturierten und kooperativen Führungsstil gelingt es, Ordnung in das zunächst chaotisch wirkende „Wimmelbild“ der Restrukturierung zu bringen und nachhaltige Ergebnisse für das Unternehmen zu erzielen.

Ihr Kontakt

Sebastian Rudow

Sebastian RudowPartner